Captains Courageous 我は海の子

アメリカ映画 (1937)

ノーベル文学賞受賞作家ラドヤード・キップリング(Rudyard Kipling)が1897年に出版した同名原作がベースとなった映画。原作は、http:// KiplingRudyard/で読むことができる。びっくりしたのは、原作と映画が全く違うこと。①主役のハーヴェイは12歳ではなく15歳(この年代の3歳の違いは、月とすっぽんの差に等しい)。②主演男優賞のスペンサー・トレイシーが扮したポルトガル人のマヌエルの重要度が非常に低く、事故で死ぬこともなく、従って、ハーヴェイが苦しむこともない。③ミッキー・ルーニーが扮した船長の息子ダンの役割の方が重要で、ハーヴェイに漁船のノウハウを教えるのは彼の役目。④原作の1897年のアメリカは鉄道全盛期だったので ハーヴェイの父は鉄道王だが、1937年は自動車の時代。そこで、自動車会社の社長、プラス、金融界の大物になっている。⑤ハーヴェイの母は原作では生きていて、彼が船から落ちた時、同行していた。⑥クシュマン号との派手な競争は一切ないし、漁船の旅の終わり方も違う。⑦原作には、ハーヴェイ発見後の両親の行動がダラダラと書かれている。両方を比較すると、映画の方が圧倒的に面白く、脚本も素晴らしくよく練られている。主役のハーヴェイが12歳のため、より腕白・高慢で、救い難いほどの策士として学校を取り仕切ろうとし、嫌われ者になっている。この部分は原作に一切ない。原作のハーヴェイは、どちらかというとパッとしない中高生といった感じ。映画のハーヴェイは才気煥発で何をするか分からない。ハーヴェイ役のフレディ・バーソロミューの年収は、撮影に1年を要したので、軽く現代換算1億円を超えている。そんな子役NO.1の傲慢さすら感じさせる凄まじさ。そのハーヴェイが父と一緒に乗ったロンドン行きの大西洋航路の客船から転落し、タラ漁船のマニュエルに救われる(ここだけは原作と同じ)。漁船に移ってからのハーヴェイの強硬ぶりは原作に似ているが、そのハーヴェイの “メンター” となって彼を徐々に変えていったのは、ダンではなくマニュエル。懲りない策略や、漁船での頑張りは、映画だけのもの。撮影も、この時代としては、素晴らしく生々しい。そして、タラの漁場であるカナダ・ニューファンドランド島の南東沖の浅堆グランドバンクスにおける壮大な漁獲競争に、1位と2位の漁船の “どちらが早く母港に帰着できるか” の競争。その結果、原作と違ってマニュエルは死亡し、彼を師として慕うようになっていたハーヴェイは強い精神的衝撃を受ける。そして、父がカリフォルニアからマサチューセッツ州のグロスターまで駆け付けても、喜ぶどころか、マニュエルを失った悲しみの方が遥かに強く、父の存在すら拒絶する。生意気な “悪の華” から、師弟愛に生きる朴訥な少年への変身の演技は、見事としか言いようがない。アメリカが生んだ20世紀最高の子役というフレディ・バーソロミューの地位は、世紀が変わった現在、永遠不変のまま記憶されるであろう。それほどまで、この映画における彼は完璧で、“助演賞” 程度のスペンサー・トレイシーが主演男優賞で、フレディ・バーソロミューには何も賞がなかったというのは、当時の “子役に対する軽視” によるものとしか言いようがない。

ハーヴェイは12歳。ニューヨークに拠点を持つ大富豪の一人息子。母が死んでから、全寮制の学校に入れられ、父と会うのは、クリスマスや復活祭、夏休みの期間のみ。そんな、“誰からも躾けられない自由気まま” な生活の中で、ハーヴェイの悪い面が加速されていく。新聞部に入りたくなると、父に印刷機を寄贈させて強引に入部する。そして、復活祭の休暇の際は、バッファロー部に入りたい一心で、部長のチャールズをニューヨークの豪邸に泊まらせ、稀少は初版本をプレゼントし、さらに、入部させないと父が社長になっている自動車会社の車を、チャールズの父の販売店に売ってやらないと脅す。チャールズが部を統括する教師タイラーに訴えると、今度はタイラーを、賄賂を受け取ったと言って脅す。どちらかと言えば、最低の少年だ。罰として、校長は48時間、一切口をきいてはならぬとの通達を出すが、それを破り、新聞部の部長に殴り倒されたハーヴェイは、ニューヨークまで遥々タクシーで行き、父に泣きつき、生徒や教師の悪口を並べる。多額の寄付をしているので、腹を立てた父は校長とタイラーをニューヨークの自宅まで呼びつけるが、逆に、息子の破天荒ぶりを初めて知らされ、夏休みまで停学処分にしたと告げられる。息子と何とか意思疎通を図ろうとした父は、ロンドン行きの客船に、ハーヴェイを同行させる。しかし、ハーヴェイは、いつもの調子で、乗船していた子供達にワンマンぶりを発揮し、アイスクリームを食べ過ぎて気持ちが悪くなり、甲板から転落する。それを救ったのは、グロスターからニューファンドランド島の南にある浅堆グランドバンクスに向かう途中の漁船が出していたボートの漕ぎ手マヌエルだった。当時、漁船には無線などなかったので、客船と連絡することなどできず、ハーヴェイは、漁の期間3ヶ月、漁船で過ごすことになる。ハーヴェイは、最初、あらゆる手を用いて、3ヶ月の缶詰生活から逃れようと試みたが成功せず、遂には、最下級の手伝いとして漁船の掃除や、コックの下働きをさせられることに。そして、お守り役を任されたのが、ハーヴェイを拾い上げたマヌエルだった。2人の関係は、マヌエルが何度もハーヴェイを助けたことで、徐々に好転していく。そして、ボートにも相棒として一緒に乗せられることに。その時、いつもの癖が出て、マヌエルに敵対する相手のボートに細工をするが、それが原因で、相手にケガを負わせてしまう。その現実を悟ったハーヴェイは、いさぎよく謝罪し、マヌエルもそれを良しとする。それから、2人の仲は昵懇(じっこん)になっていった。グランドバンクスでの漁が大成功に終わり、グロスターに向けて寄港する際、どちらが先に着くかで愚かな競争をした挙句、漁船のマストの1本が強風で倒れ、マヌエルが巻き添えを食い、死亡する。それは、ハーヴェイにとって、肉親を奪われた以上に激しいショックだった。

ハーヴェイを演じるフレディ・バーソロミューについては、最初に紹介した『Little Lord Fauntleroy(小公子)』(1936)で詳しく解説しておいたので、そちらを参照していただきたい。ただ、冒頭でも書いたが、アカデミー主演男優賞は、マヌエル役のスペンサー・トレイシーではなく、フレディ・バーソロミューが与えられるべきだったと主張したいほどの名演技だったことを、再度強調しておきたい。

あらすじ

1936年の復活祭の日曜〔4月12日〕の翌日、8時半過ぎ。大富豪チェーンが急いで朝食を掻き込み、傍らで秘書が主だった新聞の内容を伝えている。「チェーン氏は、ニューヨーク行きの飛行機に乗る前に、新規事業は債権発行で実施すると述べた」(1枚目の写真)。「火曜朝のパリ発電信。大統領はバンナーマン鉱業法案にサインする予定」「ヴァン・ウィックのロンドン発電信。保守党は新飛行計画を支持」…。執事が、「8時45分です。チェーン様」と告げる。チェーンは、すぐに立ち上がり、出口に向かいながら、「客人たちは まだ寝ているのか?」と尋ねる。「はい。レイノルズが、11時にコネチカットまでお送り致します」〔「客人たち」とは、1人息子のハーヴェイの学友のことなので、この言葉から、チェーン邸はニューヨークにあり、ハーヴェイは北隣のコネチカット州にある全寮制学校に行かされていることが分かる〕〔原作では、チェーンはカリフォルニアに住んでいる〕。「あと、1時間は寝かせておけ」。さらに、お札を渡しながら、「これを息子に。私の部屋の直通電話にかけるように」と命じる。目を覚ましたハーヴェイは、全員の朝食を各人のベッドまで運ぶよう、電話で指示する。その指示を聞いたチャールズは、ある意味、生意気な生徒。せっかくの好意に、「なぜ食堂で食べないんだ?」「腹が空いたら、普通の家なら そうするだろ」「母はそうしてる。だが、病気でもない男がそんなことするなんて女々しい行為だ」〔自分の価値観を一方的に押し付けるタイプ。ハーヴェイ以上に救いようがない〕。ハーヴェイより年長だが、実質的には手下のような存在のポギーが、「誰が女々しいんだ?」と、その失礼な発言に食ってかかるが、ハーヴェイは 「僕が処理する」と割り込み、「僕が女々しいって?」と訊く。チャールズ:「ベッドの上でお盆で食べるなんて、女々しいと思われても仕方ないと言ったんだ」(2枚目の写真)。生意気チャールズは、そう吐き捨てるように言うと、さっさと1階に向かう。それでも、ハーヴェイは、ポギーに、「あいつを怒らせるな。君、忘れてないか。復活祭をこういう風に過ごすことにした計画の目的を」と注意する。その後、1人になったハーヴェイのところに執事が朝食を持ってきて、父から預かったお金を渡し、電話をかけるようにとの伝言を伝える。食事を終えたハーヴェイは、櫛で髪を梳かしながら父に電話をかける。「これから学校に戻るよ」「うん、40ドル〔2020年の748ドル≒8万円〕渡された」(3枚目の写真)。「そうだ。学校に戻る前に、途中で昼食でもとると思ったからだ。楽しんで来い。じゃあ、6月〔夏休み〕に会おう」。電話を終えてから、父は、写真立てを見ながら、「5歳だった。母親が生きていて、今のあの子を見られたらな」と言うので、母は3年前に亡くなったことになる〔原作では、母親はまだ生きているから、寮に行く必要もない/学校におけるハーヴェイのメチャメチャ振りを描きたくて、母が死んだことにした〕。

ハーヴェイが犬と遊んでいると、書棚で本を見ていたチャールズが、「これ、僕の『宝島』(1883)と書き方が違う」と言いながら、ハーヴェイに寄ってくる。ハーヴェイは立ち上がると、「それが、『宝島』の最初の書き方なんだ」という〔初版本〕。「じゃあ、すごい価値があるんだな?」。「もちろん。欲しいのかい?」。「お父さんのだろ?」。「違う。父様は 大人になったら僕のだって言ってた」と言いながら、チャールズに渡す(1枚目の写真、矢印)。「僕からのプレゼントだ」。ここで、執事が出発を告げる。次は、コネチカットに向かう車の中でシーン。ハーヴェイは、「君が本を気に入ってくれて嬉しいよ」と声をかける。「なあ、ハーヴェイ、やっぱりもらうべきじゃないよ」。「いいさ。君だって、僕のために友情のこもったことをしたいと思うだろ?」(2枚目の写真)。「何を?」。「僕はバッファロー会に入りたい。君は、会長だよね?」。「ああ、だけど、15人の会員がどう言うか」。「タイラー先生の部屋で、マシュマロでも炙りながら、誰を入会させるか2人で決めるんだろ?」。「そういうことを話す権限はない」。「友情を示そうとは思わないのかい?」。「他のみんなが反対したら?」。ここで、ハーヴェイの態度がガラリと変わる。「いいか、チャールズ、君は会長でいたいんだろ?」。「もちろんさ。名誉ある立場だから」。「じゃあ、会長でいられなくなったら、どうする?」。「君には、そんなことできないぞ」。「できるとも。もう学校にいられなくなったら?」 (3枚目の写真)。「学校にはずっといる」。「君のお父さんは、父様の自動車をプロビデンス〔ロード・アイランド州 最大の都市〕で売ってるだろ?」。「ああ」。「なら、友情のこもったことをする機会を君が逃したら、お父さんは喜ぶかな?」。これでは抽象的なので、もっと直接的に脅す。「君のお父さんが、ある日起きた時、売り物の自動車がすべて撤去されていて 「君を解雇する」と言われたら、どうなる? 今、何人が失業してるか知ってるか?〔1936年は、大恐慌の最中〕。何百万だ。みんな飢えて、ボロを着て、子供は学校にも行けない。君は、仕事に就ける年じゃないから、道端で物乞いするしかないんだぞ」。

チャールズは、さっそくタイラーに泣きつく。「ハーヴェイは、お父さんを思いのままにできるの?」。「そうは思わん。なぜだ?」。「もし、ハーヴェイたち3人をバッファローに入れないと、僕は、学校にいられなくなるって」(1枚目の写真、矢印は『宝島』)〔普段は空威張りしているくせに、いざとなると、相手の悪口を洗いざらい並べて自分を正当化するタイプ〕。「何だって?」。「この本、どうしたらいいか分からない。彼がくれたんだ。すごく価値があって、なのに、返させてくれない」。「これを君に?」。「バッファローに入れなきゃ、僕の父さんを自動車販売から外すって」。「ばかげてる」。「学校の新聞部に入った時だって、お父さんに新しい印刷機を買わせて、強引に入ったよね?」。これを聞いたタイラーは、新聞部で嫌われているハーヴェイに会いに行き、呼び出して廊下で話す。タイラーは、『宝島』の初版本を返し、チャールズがそんな高価なものは受け取れないと言っていたと話す。「友情の印なのに」。「賄賂なんだろ?」(2枚目の写真)。「賄賂って?」。「不正直な贈り物。見返りに何か不正直なことをすることを承知で受け取る物のことだ」。「僕は、ただバッファローに入りたい一心で。普通、親切にしてもらったら、何かプレゼントするでしょ。その逆は、そんなに不正直なこと?」。「なぜ、君はバッファローに入れないと思う?」。「チャールズが反対するから」。「チャールズじゃない。私が反対した」。「どうして? 先生は僕の友だちだと言ったじゃない」。「お父さんが偉いからといって、会員になれるわけじゃないんだ」〔なぜ、タイラーが反対するのか、理由が分からない〕。ここで、ハーヴェイは戦略を変える。「先生だって不正直だ。賄賂を受け取った」(3枚目の写真)。「何の話だ?」。「クリスマス休暇の数日前に、先生の部屋のテーブルの上にお金の入った封筒が置いてなかった? 賄賂じゃなく、友だちだと思ったからプレゼントしたんだ」。「50ドル〔2020年の949ドル≒10万円〕を?」。「そうだよ。僕からだって言おうとしたけど、先生は歯医者に行ってていなかった。歴史の試験に手加減を頼もうと思ったんだ。それでも、先生は受け取ったよ」。「お金は返す。君には少し厳しいお仕置きが必要なようだな」。

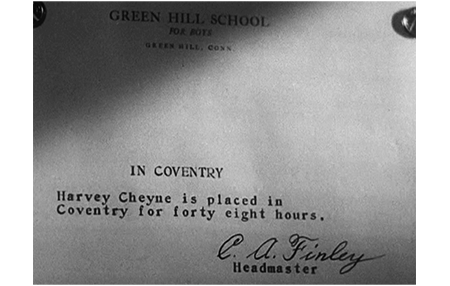

さっそく掲示板に、1枚目の写真の紙が貼られる。「IN COVENTRY」という標題を見たある生徒は、隣の子に、「コヴェントリーってどこだ?」と訊く〔コヴェントリーはイングランドにある都市〕。隣の子は、「場所じゃない。村八分にしろって意味だ。彼は誰にも話せないし、君も彼には話せない。そこにいても、いないフリをする。もし、彼が話しかけてきたら、校長に報告する」と説明する。「彼、何したのかな?」。「さあ。あいつは 厚かましい奴だからな」。ハーヴェイが新聞部に入って行くと、みんなは露骨に無視する。ハーヴェイが 部長に「見る権利はあるはずだろ? 新聞を刷れるのは誰のお陰だと思ってる。君には うんざりだ」と文句を言うと、部長は、隣の子に 「殴っても、話したことにはならないよな?」と訊き、「ならない」と言われると、ハーヴェイの顔を殴り、床に押し倒す。ハーヴェイの口は切れ、服は印刷インクであちこち黒く汚れる(2枚目の写真)。それなのに、「奴が、コヴェントリーを破って話しかけてきたから、やったんだと言えばいい」と、みんなで部長を擁護する〔殴って、服まで台無しにする権利はないはずだが、余程嫌われている〕。部長は、ハーヴェイに向かって、「何かを学ぶのに、恐ろしく時間がかかる奴がいる」とだけ言い、部屋を出て行く。頭にきたハーヴェイは、復讐してやろうと、服にインクをなすりつけ被害を大きくする。そして、そのままの格好で、学校からニューヨークにある 父の「チェーン・ビル」までタクシーで乗りつけ、父のいるフロアに直行する。父は、突然の来訪に驚く。ハーヴェイは右足を捻挫したフリをし、派手に汚した服を見せ、「学校から逃げてきた」と強調する。父は、何から “逃げて” きたかを尋ね、ハーヴェイは、「僕は学校で自由を奪われ、誰とも話すことを禁じられた。僕がバラすのが怖かったんだ」と訴える。「怖がったのは誰だ?」。「タイラーたち一派」。「タイラーって?」。「バッファロー会から僕を締め出し、賄賂まで取ったんだ」。「賄賂って?」。「歴史の試験に手加減を頼もうと思って、クリスマスに50ドルあげた。そしたら、昨日、突然、本性を顕し、僕にそのことを誰にも言わせないようにしたんだ」。「教師が、お前に50ドル渡せと言ったのか?」。「ええ」。「そして、隔離した?」。「そう、地下室にね。戦って逃げ出したんだ」。「フィンレー校長は、知ってるのか?」。「もちろん。内緒にしようと必死。父様が、多額の寄付をしてるから」(3枚目の写真、矢印はハーヴェイがワザと付けたインク)。それを聞いた父は、今夜、校長とタイラーに家まで来させるよう部下に命じる。ハーヴェイは、嘘がバレるので、事態の縮小を図るが、「私に任しておけ」と言われてしまう。そこで、「絶対、ひどい嘘をつくと思うよ」と、予防線を張る。

その夜、父はハーヴェイの実態を嫌というほど知らされる。特に効いたのは、校長の説明を聞き、「我々が与えた懲罰には挫(くじ)けなかったようですが、部員の一人から鼻をひどく殴られたのが効いたようです。申し上げにくいのですが、他の120人の生徒からは喝采が上がりました」という言葉だった。父は、息子の実像を、これでようやく把握する。「私は、子供版マキャヴェッリを作ってしまったようですな」〔マキャヴェッリの有名な『君主論』で、「良いリーダーとは獅子のようにどう猛で、狐のように狡猾でなくてはならない」と述べている〕。校長は、「少なくとも、春季の残りは停学処分にします」と告げる(1枚目の写真)。「停学?」。「一時的な放校ですな」。「これまで、あれほど援助してきたのに」。「印刷機に、その他のご厚情には感謝しておりますが、他の生徒達への影響を考えませんと」。校長とタイラーは、汽車の時間があるからと 退散する。2人がいなくなると、父はハーヴェイの寝室に入っていく。ハーヴェイは、悪夢にうなされたフリをして、「やめて、タイラー先生、お願い」と言ってみるが(2枚目の写真)、父は、「2時間前なら、それで逃げ切れたかもしれんが、これからは、もう通じんぞ」と言い、出て行く。1階に戻った父は、来週予定していたクイーン・アン号にハーヴェイも一緒に乗せるよう、手配する〔この時代、クイーン・アン号は存在しない。1936-67年の間使われたクイーン・メアリー号が該当するが、処女航海が1936年5月27日なので、矛盾する〕。目的は、親子の触れ合いの機会を作るためだ。

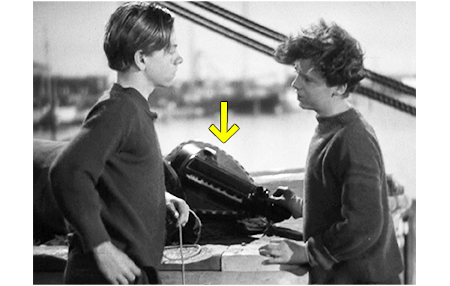

ニューヨークからロンドンに向かう豪華客船は、深い霧の中、汽笛を鳴らし続けて航行している。父と一緒に甲板にいたハーヴェイは、「無線ですべての船に連絡すれば済むのに、なぜ絶えず汽笛を鳴らすの?」と質問する。その時、パーサーが父宛の電報を持ってやってくる。父は、「何だって、ハーヴェイ?」と訊き直す。ハーヴェイは質問をくり返す(1枚目の写真)。「船はグランドバンクスに向かっている。小さな漁船が一杯いるが、無線なんか積んでない」。「なぜ、こんな陸から離れた場所で漁をするの?」。「タラやオヒョウ(大型のカレイ)の良い漁場なんだ」。「あの子たち、父様がこの船の持ち主だなんて信じないだろうね」。「違うぞ、ハーヴェイ。私は、船会社の役員の1人に過ぎん」。「会長ってことは、ボスじゃないの?」。ここで、父は返信を打ちに行く。1人になったハーヴェイは、さっそく “あの子たち” のところに行き 声をかけるが、相手にしてもらえなかったので、「アイスクリーム・ソーダでも飲みに行くか」と、相手の気を惹く。「無理だよ。ソーダ売り場はお昼まで開かないんだ」。ハーヴェイは、腕の見せどころなので、「それはどうかな」と言うと、パーサーを呼んで、ソーダ売り場まで連れて行かせる。もちろん、他の2人も一緒だ。太った係の男は、「君ら3人が大事なお客かい?」。「そうだよ」。隣の子は10セント貨1枚〔2020年の1.87ドル≒200円〕しか持ってなかったので、「それじゃ足りない」と、ハーヴェイがポケットからお札を出し、「チョコレート・アイスクリーム・ソーダを3つ。特大だよ」と注文する。係は、「ここは、昼まで開かないって知ってるんだろ?」と言いつつ、用意する。「何もすることないんだろ?」。「ああ、何もかも知ってるんだな」。「この船のことなら、何でも」。係は、3人に1つずつソーダを出す(2枚目の写真)。「ダラダラ飲まないでくれよ」。「僕たち、もう1杯飲むから」。他の2人が断ったので、ハーヴェイは、「どうした? こんなの5、6杯は飲めるぞ」と、大見得を切る。そして、意地で6杯を飲んで見せる。その後、フラフラしながら、「父様に会いに行かないと」と立ち上がる。ソーダをおごってもらい、大食いショーまで見せてもらった2人からは、感謝や驚嘆の賛辞一つなく、逆に、「気持ち悪そうだ」と言われただけ。ハーヴェイは、吐きそうなので、出会ったパーサーに甲板に出る方法を訊く。ところが、2人が後を追ってきたので、慌てて救命ボートの後ろに隠れる(3枚目の写真、矢印は後を追ってきた悪童)。この時代の救命ボートは甲板に置いてあるだけで、しかも、すぐに海に出せるよう柵もなかったので、ハーヴェイは海に転落してしまう。

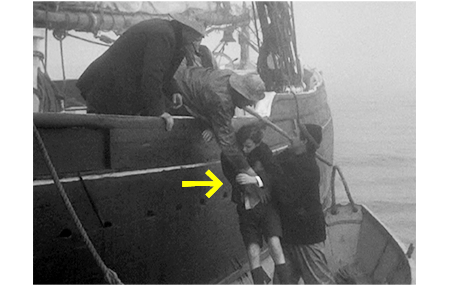

ここからが、原作にある程度沿った内容となる。ハーヴェイは、ボートで漁に出ていたポルトガル人の漁師マヌエルに発見され、ボートに引き上げられる(1枚目の写真、矢印)。マヌエルは、ハーヴェイの足を持つと、体を逆さまにして海水を吐き出させる。そして、「漁師として15年やってきたが、お前さんみたいなのを釣ったのは初めてだ」と言うと、ほら貝を吹く。すると、母船では鐘が鳴らされる〔霧で何も見えない〕。マヌエルは音を頼りに漕ぎ、母船に近づくと2本マストの漁船が見えてくる(2枚目の写真)。マヌエルは、間近まで漕ぎ寄せると、「珍種の魚を釣ってきたぞ。尾びれはなく、背びれにはスボンだ。10歳くらいかな」と冗談めかして言う。ハーヴェイは、下から支えるマヌエルと、上から引っ張る船員によって、船に引き上げられる(3枚目の写真、矢印)。船長は、「あの蒸気船から落ちたに違いない」と言う。

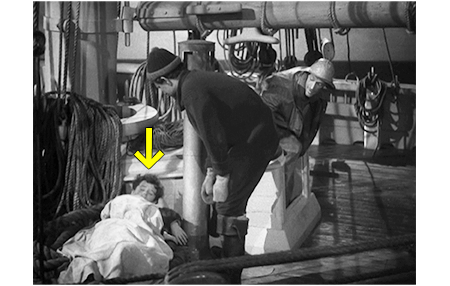

ハーヴェイは、乗組員用の “カプセルベット” で意識を取り戻す。近くでは、黒人のコックが食事の用意をしている。ハーヴェイは、「ここ、どこ?」と コックに訊く。「気が付いたか? 気分はどうだ、坊主?」。「僕、落ちたんだよね? あんたが助けてくれたの?」(1枚目の写真)。「いんや、マヌエルがボートに引き上げた」。「あんた、誰?」。「コックのドックだ。喉の具合は?」。「ひどい」。「そんなもんだで」。そして、喉にいい飲み物を渡してくれる。「ここ、臭いね」。「臭い? 何も臭わんぞ。魚のことだな。だが、塩漬けだから 臭くなんかない。前部船倉には、もう70キンタル〔1キンタル=100ポンド=45.4キロなので、約3トン〕積んどるからな。「僕の父様はどこ?」。「おとっつぁんと一緒に、あの船に乗ってただか?」。「これ、別の船なの?」。「ああ。お前さんを拾い上げただで」。「僕の靴はどこ? 船長に会わないと」。コックは靴を渡して、「甲板まで登れるだか?」と訊く。「船長を探して、ここに来させてよ」。「船長に聞かれなくて良かったな」。「僕の服は?」。「ここにあるが、まだ乾いてねえ」。「船長はどこ?」。「甲板だ」。ハーヴェイは、さっさと階段を上がっていく。コックは、「強壮剤でも飲んでるな」と呆れる。階段を上がった所に、1人の船員がいて、「どうだ坊主? 置き去りにされちまったな。しばらくは俺たちと一緒だ。今は春ニシンみたいだが、秋までには丸々となれるぞ」と声をかける(2枚目の写真)。「何 言ってるのかさっぱりだ。船長はどこ?」。「船尾」。ハーヴェイは、すぐに船尾に行き、「船長に会える?」と3人に声をかける。うち、パイプをくわえた男が、「わしが船長だ。坊や、気分はどうだ?」と答える。「ヨーロッパまで何日ぐらいで行けるの?」。「さあ、知らんな。そんなこと したことがない」。「でも、連れてってよ。父様に会わないといけない」。「可哀想だが、そんなことはできん」。「じゃあ、ニューヨークまで」。「お前さん、分っとらんようだな。わしらはグランドバンクスで一働きせにゃならん。この船は、マサチューセッツのグロスターから来とる。漁が終わったら、そこに連れてってやる」。「グロスターなんか行きたくない」。「家に帰りたいのは分かるが、わしらも魚を獲らんといかん。前部と後部の船倉が魚で一杯にならんと、帰れんのだ」(3枚目の写真)。「いいか、僕の父様はフランク・バートン・チェーンだぞ。僕を連れ帰ってくれたら、お金は払う。お金欲しくないの?」。「金なら漁で稼ぐ」。そこで、出していたボートが何隻も戻って来たので、邪魔になるハーヴェイは、息子のダンに命じて甲板から下に行かせる。

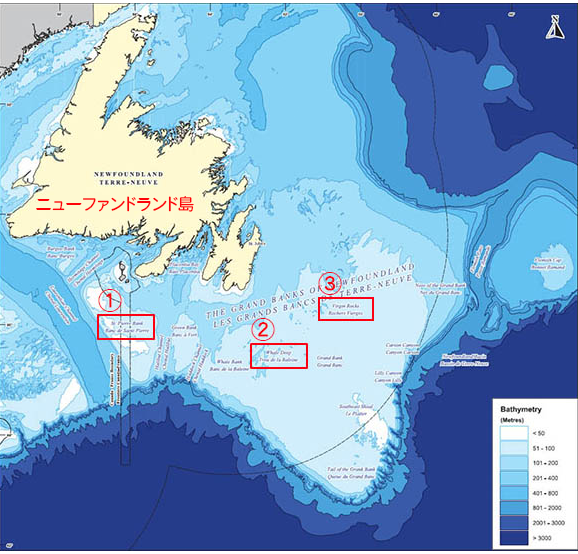

甲板の下で、ハーヴェイは、ダンから、これから向かう漁場のことを聞かされる。「Stone Fence, St. Pierre's Bank,Whale Deep, Virgin Rockだ」。これらは、すべてグランドバンクスに属する漁場で、その位置関係を示したものが1枚目の大きな地図。このうち、①がSt. Pierre's Bank、②がWhale Deep、③がVirgin Rock。海の部分の濃紺は水深3000m以上。しかし、グランドバンクスの部分だけは白(水深50m以下)、もしくは、淡い空色(水深50~100m)で、異常に水深が浅い海域だ。場所は、カナダのモントリオールの東北東1200キロから1600キロにかけて位置するニューファンドランド島の南方。後で、この船が実際に漁をすることになるのは、③のVirgin Rock。グロスターからだと1600キロにもなる。ダンから作業衣を貸してもらったハーヴェイは、もう一度甲板に出て行く。ちょうど、漁に出ていたボートが一斉に戻ってきたところなので、船の上は作業でごった返しているが、ハーヴェイは、そんなことは無視し、船長に話しかける。「ねえ、いまいましい魚なんか切り刻んでないで、急がなきゃ。父様のところに連れて行ってよ」(2枚目の写真、右端がハーヴェイ、矢印が船長、左端がマヌエル)。船長の返事は、「しばらく時間がかかるじゃろうて」だった。「いつ?」。「約3ヶ月じゃな」。「3ヶ月?」。「魚を満載してグロスターに戻ったら、手助けしてやろう」。「でも、今すぐ帰りたい」。「なあ、坊主。お前の問題に詰め開き〔風上に向かって進む〕で取り組んでやりたい。だが、わしらも問題を抱えとる。わしらみんなで魚を獲ってグロスターに戻らなきゃ、冬の間、日々のパンにも事欠くことになるでな。そんなことは望まんじゃろ?」(3枚目の写真)。「言ったでしょ、父様がお金を払うって。僕が、こんな船に3ヶ月もいると思ってるなら…」。「いいか、坊主。お前を責めはせん。だが、その癇癪(かんしゃく)はやめろ。お前の父さんが、話半分だとしても、大漁を棒に振るのは間違っとるし、賭けと同じだ。動転した子供の作り話かもしれんしな。だが、わしは公正な男だ。船にいる間、給料を払ってやる。1ヶ月3ドル〔2020年の56ドル≒6000円〕だ」。ハーヴェイにとっては、小遣いの10分の1以下の額なので、呆れてしまうが、さっそく命じられたのが、タラの肝油作り。

船長は、ハーヴェイに、「内蔵を洗ったら、バケツへ。一杯になれば樽に移す。それが肝油の作り方だ」と言う。しかし、ハーヴェイが、生まれてから一度もしたことのない、そんな汚い仕事をすぐにOKするハズがない。「僕が、そんなことするとでも?」と言い、渡された作業用の手袋を投げ捨てる。それを見たマヌエルは、「おい 物に当たるな、チビ魚」と注意する。ダンも、「そうだ。父ちゃんの命令聞いたろ。お前も乗組員の1人だ」と たしなめる。ハーヴェイは、「乗組員なんかじゃない。僕は、こんな船で働きたくもないし、働いてなんてやるもんか」と反撥を強める(1枚目の写真)。マヌエルは、「おい、ディスコ、聞いたか?」と船長に訊く一方で、「そう 突っ張るなよ、チビ魚」とハーヴェイを抱こうとする。ハーヴェイは、「放せ!」と言って脇に立つと、「僕に近づくな。誰一人としてだ。僕に命令する権利など誰にもない」と強弁する。マヌエル:「ディスコ、船の上で反乱だ」。船長:「手伝いたくないなら、黙ってろ」。それでも、ハーヴェイは、エスカレートする。「船を降りたら、父様に頼んで全員監獄にぶち込んでやる。人さらいとしてだ」〔この部分のみ原作に準じている〕。それを聞いた船長は、「こうなりゃ、他に手はないな」と言い、ハーヴェイの頬を叩いて、甲板の魚の上に這わせる。「僕を叩いた!」。「そこに座って、よく考えるんだな」。作業が終わり、夕方になった頃、船長が寄って来て、「今から話すことを、よく聞くんだ。お前さんは、乗組員にあれやこれや指示するには、まだ幼な過ぎる」と注意するが、ハーヴェイは顔を背ける(2枚目の写真)。「魚の頭が見えるか? あれを海へ捨てたら、下で夕食にありつけるぞ。それまでは、何も食べさせん」。ハーヴェイは、「食べる気なんかない」と捨て台詞。船長は「好きにしろ」と言って、立ち去る。次の場面は、甲板の下の食堂で。船長が降りてくると、真っ先にマヌエルが、「俺のチビ魚は? 笑顔でも見せたか?」と尋ねる。「いんや。まだ拗(す)ねとる。あんな意地っ張り 見たことがない」。他の乗組員は、それぞれ勝手な持論を言うが、中でも注目すべきは、マヌエルといつもケンカしているジャックの発言。「俺の意見はだな、この霧が晴れたら、あいつをセント・ジョンズ〔モントリオールの東約600キロ弱にある港町〕に連れてくことだ」。船長は「2週間、絶好の漁期を失う」と直ちに反対するが、ジャックも 「3ヶ月も、不幸な目に遭う危険と一緒にいるより、うんといい」と一歩も譲らない。そして、過去に、“お客” を乗せて不幸な目に遭った漁船を多々例に上げる。船長は、お客ではなく、雇った船員だと反論し、「よし、決めたぞ。マヌエルが連れてきたんだから、彼に任せるってのはどうだ?」と提案する(3枚目の写真)。これで、マヌエルがハーヴェイの全責任を負わされることになる。原作にない、映画だけの脚色。

任せられたマヌエルは甲板に出て行き、ハーヴェイの前で料理の自慢をする。「あんな美味い魚のケーキは初めてだ。それに、このレーズン・パン。まるでケーキだ」。お腹が空いたハーヴェイは、「僕にも何か食べさせてよ」と言う。マヌエルは、掃除をしろと手で指示する。「僕、気分が悪いし、お腹が空いてる」。「向こうに行け」。「お金、欲しくないの?」。「あっちへ行け。首を折るぞ」。「誘拐犯になりたいの?」。「頼む。口を閉じてろ」。「あんた、他の連中より悪質だな」。「このキチガイ。ここには、悪い奴などおらん。お前が不運なんだ」。こう突き放した後、マニエルは、「魚の頭を1つ捨てたら、5セント〔100円〕やる」と懐柔する。「あんたに、1万ドル〔約2000万円〕あげるよう頑張るから」(1枚目の写真)「僕をあのボートでニューヨークまで連れ戻してよ」。マヌエルは、そんな絵空事には耳を貸さず、船の掃除のことをくどくど言い、怒ったハーヴェイは、「こんな汚れて不潔なボロ船。ツバも吐きたくない」と罵る。それでも掃除を迫るマヌエルに見切りをつけたハーヴェイは、マヌエルが掃除し始めたのを見て、ボートを固定していたロープを引っ張り、何とか海に降ろそうとする。それに気付いたマヌエルは、急いで駆け付けると、「おい! 何しとる?!」と制止する。「ニューヨークに行く」(2枚目の写真)。「何だと?」。「ここから出たいんだ」。暴挙を阻止しようとするマヌエルと、オールで防戦しようとするハーヴェイの間で小競り合いになるが、圧倒的に力の差のあるマヌエルは、ハーヴェイの背中を捉えると、魚の頭が落ちている場所まで連れて行き、両手でハーヴェイの両手をつかみ、無理矢理に魚の頭を握らせ(3枚目の写真、矢印)、そのまま海に捨てる。マヌエルは、これで、ちゃんと掃除をしたことにしてくれ、階段の所まで連れて行くと、「ほら、下に行って食ってこい」とハーヴェイを食堂に行かせる。

下に降りたハーヴェイは、「あの人が食べて来いと言った」と主張。それを聞いた船長は、席を立つと、階段から甲板を見上げ、「マヌエル?」と訊く。「OKだ。ちゃんと仕事をした」。ハーヴェイ:「してない」。「甲板を掃除したろ?」。「あんたが させたんだ」。「それが仕事さ」。ハーヴェイは、コックに連れられて食卓に座る。夕食を終えたハーヴェイが再び甲板に上がると、マヌエルが船尾で楽器を弾きながら歌っている。楽器は、原作では “ギターのようなnachette” と書かれているが、ネットで調べても出てこない。映画で使われているのは “ハーディー・ガーディー”。クランクを手で回し、松脂を塗ったホイールの回転で 弦を振動させる楽器だ。ハーヴェイは、食堂から持ってきたパンを食べながら、それをじっと聴いている(2枚目の写真)。マヌエルに気付かれると、ハーヴェイは、「ひどい食事。ないよりはマシだけど」と文句。そして、「上に行かされた」と、来た理由を説明する。「あんたに、見張りの仕方を教えてもらえって」。「そうか、じゃあ見張ってろ」。「どうやって?」。「黙って海を見てろ。氷山とか船を見つけたら 知らせるんだ」。「見張りって、それだけ? バカげてる」。この、「バカげてる〔hooey〕という言葉にマヌエルはカチンとくる。そして、その言葉を聞いたら怒るであろう “船乗りの天使〔sailor's angel〕” について話して聞かせる(3枚目の写真、矢印はハーディー・ガーディー)。

マヌエルの歌は、いつしか、「♪チビ魚よ、泣くんじゃないぞ」になっている。ハーヴェイは、自分のことを歌ってくれていると思い、聴き入る(1枚目の写真)。ハーヴェイにとって最初の夜の場面はここで終わる。そして、翌朝。まだ少し霧がかかっている。マヌエルは、甲板で寝てしまったハーヴェイを起こす。「おい、坊主。起きろ。ほら、起きるんだ、チビ魚」。ハーヴェイがようやく目を覚ます。「死んでるかと思われて、お祝いされちゃうぞ」(2枚目の写真、矢印はハーヴェイ、右では 階段を上がってきたジャックが それを見ている)。ジャックが、「昨夜、くるんでやったのか?」と 皮肉っぽく尋ねると、マヌエルは、「何だと? こんなバカガキ、知るもんか。防水布にくるまって寝たんだろ」と否定する。「そうか? お前の上着もかぶってるじゃないか」(3枚目の写真、矢印は半分寝ているハーヴェイ)。マヌエルは、「上着を探してたとこだ」と弁解すると、ハーヴェイの後ろに落ちていた上着をひったくるように取り、「俺の上着を盗んだな」とハーヴェイを叱る。それでも、ジャックは “ハーヴェイに対するマヌエルの好意” を疑わない。

マヌエルは、船長に言われたように、錘(おもり)の付いたロープを投げ込んで水深を測り始める。「10尋(ひろ)〔18メートル〕」。ハーヴェイは、マヌエルに寄って行くと、「上着や他の物でくるんでくれてありがとう」とお礼を言う。「いいんだ」。ハーヴェイは、さらに、「僕の命を助けてくれたお礼もまだ言ってない。どうもありがとう」と、言うべきことを言う(1枚目の写真)。「今朝は、ご機嫌だな」。「まあね」。場面は変わり、恐らくその日の漁が終わった後、乗組員が並び、歌いながら魚を処理している。そこに、ハーヴェイが顔を出したので、マヌエルは、「餌の切り方分かるか?」と訊く。「簡単そうだね」。マヌエルは包丁を渡し、「じゃあ、切ってみろ。尾からだ」と言う。ところが、ハーヴェイが切ったのは頭。隣のジャックが、ニヤニヤしながら 「もう一度やってみろ」と言ったので、マヌエルは包丁を取り上げ、「これは、マッコウクジラ用だな」とおどけてみせるが、ハーヴェイが笑うと、たしなめる。マヌエルは、ハーヴェイと2人だけの時は親切にするが、衆人監視下では、ぶっきらぼうに変身する。この場合も、「僕も何かしたい」とハーヴェイが言い出すと、一人前の仕事はさせず、「下の調理場でドックを手伝って来い。残飯運びだ」と、突き放すように命じる(2枚目の写真)。ハーヴェイは素直に従う。その後、餌の用意が終わると、乗組員たちは “はえなわ” の針に餌を刺し始める。そんな時、ハーヴェイが残飯で一杯になった大きな缶を、必死の思いで甲板まで上げ、中身を海に捨てようと、缶を船べりに乗せる。すると、それに気付いたマヌエルが、「ツバだ」と注意する。「何?」(3枚目の写真、矢印は残飯の缶)。「まず、ツバだ」。「なぜ?」。「やれば分かる」。そこで、ハーヴェイが海に向かってツバを吐くと、逆風だったため、ツバが顔にかかる。このまま残飯を捨てていたら、全身残飯だらけになるところだった。ハーヴェイは 「ありがとう」と感謝する。こうして、2人は徐々に親密になっていく。

ある晩、食堂に集まった乗組員に、船長が 「いよいよ、魚をかき集めにかかるぞ」と、本格的な漁の開始を宣言する。ジャックは、「ヨナ〔不吉な奴〕なんか拾ってなきゃ、今ごろヴァージン・ロックに」と言うが、これはハーヴェイに対する嫌がらせ以外の何物でもない〔ハーヴェイを拾ったことで遅れは生じていない〕。ジャックは、隣に座っているマヌエルに、「お前が 手釣りをやめて はえなわに加われば、船倉もより早く一杯になるのに」とも言う。マヌエルは、何を思ったか、「明日、ガキをボートに乗せて手釣りを教える」と言い出す。「お前とネイトだちほど、たくさん魚を獲ってみせる」。ジャックは、さっそく英語の間違いを指摘する。「英語を話せ。『お前とネイトたちほど』だ」。それを聞いたハーヴェイが、さらに間違いを指摘する。「『あんたとネイトたちより』だよ」。そして、マヌエルには、「僕、一緒に行っていいの?」と、嬉しそうに訊く。マヌエルは、ジャックの手前、「お前は何もせんでいい。ボートに座ってるだけだ。釣りは俺がする」と言う。ジャックは、「マヌエル、勝負には何を賭ける?」と訊く。「去年のクリスマスに買った まっさらの安全カミソリだ。通販で98セント〔2000円〕した」。残飯の缶を持って甲板に上がったハーヴェイは、賭けのことが頭にあるので 何かしようとする〔何をしたかは、この段階では分からない〕。前置きが長くなったが、ここからがボートの場面。ハーヴェイはマヌエルのボートに乗っている。マヌエルが、「疲れた。漕ぐのを手伝え」と言うと、ハーヴェイは喜んでオールを握る。そして、思い切り力を入れて漕ぐ(1枚目の写真)。そして、釣りに適した場所に着くと、釣り針にエサを付け、そのまま海に投げ込む〔竿は使わない〕。「エサを海底まで落とし、それから6インチ〔15センチ〕くらい引き上げ、魚の目に見えるようにするんだ。『ここに、コーンビーフとキャベツがあるぞって』」。アタリが最初にきたのはハーヴェイ。しかし、釣糸をたぐってみたら、針のエサは食べられてなくなっていた。マヌエルは、「俺たちは、魚に餌をやりに来たのか」と皮肉を言う。次にアタリがきたのはマヌエル。釣り上げたのはタラ。次のアタリはハーヴェイだが、今度も失敗。その時、横を通って行ったジャックが、「魚がピチピチ跳ねてないようだな」と嫌味を言う。ハーヴェイは、「僕、次は釣るよ。ジャックとネイトをやっつけないとね。大丈夫。カミソリは取られないから」と言う〔勝つ自信がある〕。そして、話題を変え、「お父さんが死んでから長いの?」と訊く(2枚目の写真)。「来月で6年。遠い昔だな」。「どうして死んだの?」。「セーブル岬〔フロリダ州の大半を占める半島の南端〕で嵐に遭い、夜、波にさらわれた」。「遺体は?」。「ない」。ハーヴェイが同情すると、マヌエルは、救世主によって “漁師の天国” に連れて行かれたと話す。長くてつまらない話だが、その間にハーヴェイにアタリがくる。悪戦苦闘の末に釣り上げたのは、大きなオヒョウ(3枚目の写真)。マヌエルは、「俺のチビ魚が、体より大きな魚を釣り上げた」と褒める。

その頃、ジャックのボートでは一大事が起きていた。桶をつかんだら海に落ち、網が体に絡み付き、釣り針が何本も体に食い込んだのだ(1枚目の写真、矢印は腕に巻きついた網)。それを見たマヌエルは、「ネイト、お前、新しい仲間と組んだ方がいいぞ」と からかう。それを聞いたハーヴェイは、「ああなると、分かってた。これで、しばらく漁ができなくなる」と言い出す。「『分かってた』って、どういうことだ?」。「昨夜、ジャックと賭けをするって聞いたから、甲板に出てって、はえなわを絡ませといたのさ」(2枚目の写真)。「ホントか?」。「それに、針から餌をたくさん外しておいた」。それを聞いたマヌエルは、何も言わずに、ハーヴェイが釣り上げたオヒョウを掴むと、「戻ったら、仲間に言えよ。マヌエルと一緒にボートに乗ってるのは漁師でも仲間でもない、ペテン師だとな」と呼びかけ、海に放す(3枚目の写真)。ハーヴェイは、「僕、ただ、あんたを勝たせたかっただけだよ」と言うが、マヌエルは無言で錨を上げると、何も言わずに船に戻り、マニュエルをボートから船に移す。

ボートから強制的に退去されられた形のハーヴェイに、船長が、「漁は嫌いか、坊主?」と尋ねる。ハーヴェイは、「誰も口をきいてくれなくなったら、どうすればいいの?」と悲しそうに訊く(1枚目の写真)。船長は、「お前さんとマヌエルの間で何があったにせよ、自分で何とかするんだな」と、ある意味、責任を回避する。ハーヴェイが、食堂でジャガイモの皮を剥いていると、マヌエルがやってきて、自分の持ち物の中から安全カミソリを取り出す。その際、ハーヴェイの存在は完全に無視して、甲板に上がって行く。気になったハーヴェイも甲板に上がって行く。その日の漁は終わったらしく、ジャックも甲板にいる。刺さった釣り針は、1本はそのまま抜けるようだが、他の数本の針は切開が必要だ。そんなジャックに、マヌエルは、「これが賭けた物だ、ジャック。払いが早いだろ?」と言って、安全カミソリの入った箱を渡す(2枚目の写真、矢印)。ジャックは、「正々堂々と勝ったんだから、もらっとくぜ。小細工は無駄だったな」と、批判する。マヌエルは、「バカ言え、ジャック。俺が はえなわをもつれさせたとでも?」と反論する。ジャック:「はえなわが自分でもつれるか? 俺は、はえなわを20年やってきたが、ワザとでなければ、こんな風には絡まん。お前かガキの仕業に違いない。もし、あいつだったら、キャプスタン〔錨の巻き揚げ機〕に縛り付けて骨をへし折ってやる」と息巻く。2人の間には険悪な空気が流れ、ケンカが始まりそうになる。そこに、ハーヴェイが割り込み、ジャックに向かって、「マヌエルじゃない。僕がやったんだ。昨夜、あんたが夕食をとってる時に」と、正直に打ち明ける(3枚目の写真)。「でも、こんな風に釣り針が腕に刺さるなんて思わなかった。ホントだよ。ほんのイタズラ心で、勝ちたくて…」。ここまで話したところで、怒ったジャックがハーヴェイの胸ぐらをつかみ、殴りかかりそうになる。それを止めたのが、ハーヴェイの告白を満足げに聞いていたマヌエル。「おい、ジャック、何をカッカきてる。坊主は、大人がやるみたいに、全部白状したろ。ごめんって謝ってる。万事解決したじゃないか」と、ハーヴェイを全力で庇う。ジャック:「一発殴るまで、解決なんかせん。そこをどけ」。マヌエル:「坊主に触れてみろ、お前を コテンパンにやっつけてやるぞ。なんせ俺は半キチガイなんだからな」。自分を守ってくれるマヌエルを見るハーヴェイの目は、マヌエルへの尊敬に満ちている(4枚目の写真)。

1人で食堂に戻ったハーヴェイだが、すぐにマヌエルが下に降りてくる。ハーヴェイは、「僕、すごく恥ずかしい」と言うが、マヌエルは、「誰でも一度は恥ずかしい思いをするもんさ。二度と、そんなことしなきゃいいんだ」と慰める。「でも、口もきいてくれなかったじゃない。それに、ジャックの腕に釣り針が刺さっちゃった」。「ジャックは、すごくタフな奴だ。それに、どの漁師だって釣り針くらい刺さる。2つ、3つ、4つだって。マヌエルは、ハーディー・ガーディーを取り出すと、かつて親父から教わったという歌をマヌエルに歌って聴かせる(1・2枚目の写真、矢印はハーディー・ガーディー)。

船は、いよいよ、目的地のヴァージン・ロックに着く。そこには、既に多くの漁船が到着していて、海はボートで溢れている。マヌエルとハーヴェイは、さっそくボートを漕ぎ出す(1枚目の写真)。恐らく丸一日が経過し、どのボートにも溢れんばかりのタラが満載されている。そして、船に横付けしては、ボート一杯のタラを、船に放り上げる。作業は夜になっても続き、内臓の除去(?)作業をしていたハーヴェイは睡眠不足で時々眠ってしまう(2枚目の写真、矢印)。こうした作業が3日3晩続き、前部と後部の船倉が魚で一杯になる(3枚目の写真、画面のほとんどがタラ、満足そうに見ているのは船長)。

船長は、漁の終わりを知らせる鐘を鳴らさせる。漁に出ていたボートは一斉に戻る。マヌエルとハーヴェイのボートが横付けすると、船長は、「最後の魚をこっちへ移したら、お前とハーヴェイは、わしを陣中見舞いに連れて行ってくれ」と頼む。陣中見舞いというのは、“自分達は一番早く収穫したから、グロスターへの手紙を預かる” という名目で、早く終わったのを自慢するために他の漁船を訪問するもの。1枚目の写真は、Flying Swan号の乗組員から手紙を預かる瞬間(矢印は、ハーヴェイ)。ところが、Bluegill号に “挨拶” に来た時、船長は意外なことを言われる。手紙はクシュマンに預けたというのだ。映画では、これまで、対抗馬としてクシュマン船長が2度登場するが、あらすじではカットしてきた。映画の後半はクシュマンが映画を盛り上げる。クシュマンは、卑怯な性格の持ち主で、この場合、鐘を鳴らして漁の終了を告げるのが習わしなのに、ディスコ船長を出し抜こうと、こっそり出航したのだ。それを知った船長は、2人に全速でオールを漕がせて船に戻ると、大声で出航の準備を命じる〔錨を上げて、帆を張る〕。船長が先に船に上がった後、ハーヴェイは、缶を船上に上げようとして、船とボートの間に落ち、マヌエルに引き上げられた時(2枚目の写真)、ボートに置いてあった釣り針が腕に刺さってしまう。船に上がった後すぐ、ハーヴェイはマヌエルに針を抜いてくれるよう頼む。マヌエルは、「叫んでいいぞ。誰も聞いとらん」と勇気付けるが、ハーヴェイは歯を食いしばって耐える(3枚目の写真)。

2隻の漁船は全速でグロスター目がけて競争する。用意万端整えて最初にヴァージン・ロックを離れたクシュマンの方が、かなり先を進んでいる(1枚目の写真)。浅瀬の夜を乗り切ったディスコ船長は、次第にクシュマンに追いついて行く。甲板でそれを見ていたハーヴェイは、食堂に降りて行き、1人だけそこに残ったマヌエルに、「マヌエル、もうすぐ追いつくよ」と報告する。「そうか。ディスコなら何でもやれる。半分イルカだからな」と、驚くでもなく手帳と向き合っている。「幾ら手に入るか、計算してるんだ。もし、市場価格が高くて 1ポンド〔0.45kg〕あたり5セント〔100円〕なら、すごい金になる(2枚目の写真)〔実際に乗務員に支給された金額は310.27ドル≒62万円。こんな少額では冬は越せないので、US Inflation Calculatorが間違っている?〕。ハーヴェイは、「僕は月3ドルだから9ドル〔18000円〕だね」。「ああ、俺たち金持ちだ。陸(おか)に上がったら、一緒に楽しく過ごそうな」。「何するの?」。「まず教会の売店に行く。十字架やマリア像なんかを売ってるトコだ。そこで、小さな金色のロウソクを2本買う。1本は親父への贈り物、1本は自分にだ。漁の合間に悪いことを考えたからな」。「他には、何するの?」。「おしゃれがしたい。粋なスーツだ。紫色のな。それに、大きな黄色の花のネクタイだ。ダンカン通りを行ったり来たりしながら、女どもに言うんだ。「よお、見てみな、マヌエルが帰ったぞ」。「女どもって?」。「きれいな女どもだ。5、6人は知ってるぞ。一番好きだよって言えば、イチコロなのさ」。「まさか遊ぶんじゃないよね?」(3枚目の写真)。「もちろん、遊ぶとも。男はみんな…」。マヌエルは、振り返ってハーヴェイの困った顔を見ると、「お前が正しい。遊ぶのはやめよう」と言う。

その後の会話は、最も重要な部分なので、逐語訳しよう。マヌエル:「俺のことばかり話してきた。お前はどうする? 親父さんに電話で知らせなきゃな? ちゃんと生きてますよ、って」。ハーヴェイ:「父様に?」。「親父さんと一緒に大きな船に乗ってて、落ちたんだろ? サメにでも食われたと思われてるぞ」。「さあ、どうかな」。「すごく喜ぶぞ」。「それは、そうだね」。「まるで奇跡だ。窒息するくらいギュっと抱き締め、家に帰るまで離してもらえないだろうな」。「でも、僕 家に帰りたくないんだ、マヌエル」。「『家に帰りたくない』?」。「あのね、僕…」。「何だ、チビ魚?」。「マヌエルと一緒にグロスターに住んで、またこんな風に漁に出たいんだ」。「漁師になりたい?」。「うんといい漁師にね。マヌエルみたいな」(1枚目の写真)。「俺みたいな? そりゃ嬉しいけども、チビ魚、親父さんはどうなる?」。「漁の合間に会えるよ。父様が、もし会いたければ」。「『もし会いたければ』って、どういうことだ?」。「父様は仕事一筋の人だから。僕、マヌエルと一緒にいたい。お願い」(2枚目の写真)。ここで、甲板から、「追い抜くところを見たきゃ、こっちに来い」との呼び声が聞こえる。

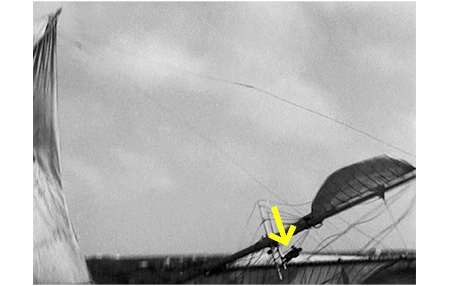

この先が、映画のクライマックス。①ディスコ船長の船は着実に追いついている。②海はかなり荒れていて、お互いの船はかなり無理をしている。②について、ジャックは船長に、「このまま続けると、トップスル〔横帆の中心となる帆〕が折れるぞ」と、危険性を指摘する。船長は、「クシュマンが風上で仕掛ける前に、帆柱を何とかしよう」と答えるものの、言っただけで何もしない。このあと、映画では、船長は如何にも立派な人物のように描いているが、この時ジャックの忠告を無視した責任は重い。追いつかれそうになったクシュマンは、「抜かせるもんか。裏技なら幾つもある。向きを変えるぞ」と言い、船の向きを180度変え、真っ直ぐディスコ船長の船に向かう。帆船の操舵知識は全くないので、クシュマンの作戦の意図がよく分からない。向きを変えた以上、ディスコの船の後ろに行くことになる。ただ、ディスコの船に衝突するコースを取っているので、ディスコは向きを変えざるを得ない。その際、ミスにより裏帆(逆帆)を打てば〔コントロールを失う〕船は停止し、その間に、クシュマンが素早く180度向きを変えれば、優位に立てるのかもしれない。クシュマンが、「道を譲る時、悔しがるのを拝見しようか」と言うので、その可能性は高そうだ。しかし、ディスコは、優先権を無視し、一切進路を変えない。両者譲らずにぶつかりそうになる。クシュマンは、ぶつかる寸前に、「取り舵〔進行方向左に舵を転ずること〕いっぱい!」と叫んで衝突を回避する(1枚目の写真)。クシュマンは、それ違いざま、「優先通行権は俺にあるんだぞ、このクソ親爺!」と、怒りをぶつける。クシュマンは、その後の無理な旋回が災いしたのか、三角帆が破れてしまう。それを見て、ディスコは嬉しそうに突っ走るが、ずっと前にジャックに指摘されたトップスルの点検を忘れている。2度目に、指摘されると、「神経質なgaloot〔間抜け、おかしな奴〕だな」と侮辱した上で、マヌエルに調べに昇らせる。マヌエルが見張台まで着いた時、トップスルを支えていたロープが切れ、他の支索も引き抜かれ、2本しかないマストのうち、マヌエルが乗ったフォアマストが倒れる(2枚目の写真、矢印はマヌエル)。

ハーヴェイは、海に落ちたマヌエルを見て、「マヌエル!」と叫ぶ。船長は、自分の愚かさのせいで起きた事故だけに、「ボートを下ろせ! 大丈夫か マヌエル? 動けるか?」と必死だ。しかし、マヌエルは首を横に振る。コックのドックの顔を見ると、マヌエルは、スペイン語で、「俺はもうダメだ。坊主には言うな」と告げる。船長が、「今すぐ、そこから出してやるぞ!」と言うと、ドックは、船長の近くに行き、ハーヴェイに聞こえないように、「マヌエルは言ってます… 下半身が押しつぶされて、死んだも同然だと。でも、それを あの子には知られたくないそうです」と説明する。一方、ハーヴェイは、「マヌエル、大丈夫だよね? ケガしてないよね?」と、非常に心配する。「大丈夫だ、チビ魚」。船長は、「見殺しにできるか!」と言って、ボートを出そうとするが、マヌエルは、「よせ、ボートは出すな!」と止める。ハーヴェイは、「どういうこと? どうしたの、マヌエル?」と心配が募る。そして、できるだけマヌエルの近くまで行こうと、舳先(へさき)にあるバウスプリットというマストの上を這って マヌエルの間近まで行く。「来るんじゃない。戻れ!」。「大丈夫だよね? ケガしてないよね?」。「大丈夫だ」(1枚目の写真、矢印はハーヴェイ)。マヌエルを助けに来たジャックは、船長に、「ダメだ。バック・ステイに挟まって動けない。手の打ちようがないんだ、ディスコ。バック・ステイ〔船尾方向へ張る支持索〕が絡まってる。今すぐロープを切らないと、体が引きちぎられちまう」と報告する。それを聞いたハーヴェイは、「そんな」と悲観する(2枚目の写真)。船長は、仕方なく、バック・ステイを断ち切ろうと斧を何度もふるう。マヌエルは、ハーヴェイに、「よく聞け、ちび魚。俺は、今から親父と漁に出る。親父は、自分のボートに俺の席を空けててくれる」と、諭すように言う。「何、言ってるの? マヌエルはどこにも行かないよ。助けるからね」。「一緒で楽しかったな。笑ったり、歌ったり」(3枚目の写真、矢印はハーヴェイ)。「ジャックが助けてくれる。大丈夫だよ」。「俺がお前を見守ってる。だから、チビ魚は、最高の漁師になれるぞ」。「そんな、ダメだよ、マヌエル!」。ステイが切断され、それと同時にマヌエルは水中に引きずり込まれる。海に入ろうとするハーヴェイを ジャックが優しく止める。ハーヴェイは、ひたすら泣く。

場面は、一気にグロスターの港に変わる。食堂で、船長から支払いを受けた乗組員が次々と甲板に出てくる。ジャックは、「お前もすぐ髭が生え始めるだろう。これがあれば便利だぞ」と言うと、マヌエルが賭けに負けた時、自主的に渡した安全カミソリを、マヌエルの思い出にと、プレゼントしてくれる(1枚目の写真)。船長の息子ダンは、ハーヴェイが最初に救助された時に預かった荷物を返す。そして、「お前の父ちゃん、俺の母ちゃんに話してたぞ。なあ、ホントに1日でここまで飛んで来れるのか?」と訊く。「そう思うよ」。「ホントに金持ちだったんだな」。「ねえ、ダン、誰かに何かが起きたら、持ち物はどうなるのかな?」。「家族か親戚が引き取るだろ」。「マヌエルには、いたの?」。「聞いたことないな」。「すごく仲の良かった人がいれば、親戚みたいなものだよね」(2枚目の写真、矢印は、ハーヴェイがどうしても欲しいハーディー・ガーディー)。「父ちゃんに訊けよ」。ハーディー・ガーディーを持って食堂に降りていったハーヴェイは、船長から3ヶ月分の給料として9ドルをもらう(3枚目の写真、矢印)。署名を要求された出納帳には、マヌエルの給料のところに、「Contribution to Fisherman’s House〔漁師の家に寄付〕」と書かれていた。この “漁師の家” について訊かれた船長は、“貧しく、年老い、カタワになった漁師が 暖かく楽しく暮らせる場所” だと説明する。「マヌエルの持ち物はどうなるの?」。「漁師の家に送るだろう」。「これ〔ハーディー・ガーディー〕も、送っちゃうの?」。「それは、お前さんが持っとればいいんじゃないか」。ハーヴェイは、幸せそうな顔になる。「親父さんが、すぐみえるぞ。会うのが待ち遠しいじゃろ」。「ええ。次に漁に出るのはいつ?」。「修理が終わる6週間後かな」。「ダンも行くの?」。「冬の漁には来ん。陸(おか)に留まって学校じゃな」。「なら、ダンの代わりが要るんじゃない?」。「そうじゃな。ああいう働きもんがおるといい」。ハーヴェイは、「まだ上手じゃないけど、マヌエルがいろいろ教えてくれたから、僕を連れていったら」と言い出す。船長は、父親との再会を優先するよう進言するが、ハーヴェイは、「でも、父様はすることが一杯あるし、僕は漁師になりたいんだ」と、主張を曲げない(4枚目の写真)。そこに、ハーヴェイの父が飛び込んできて、この話は、一時打ち切りとなる。

場面は 船長の家に変わる。そこでは、ハーヴェイ親子が夕食に招かれている。ハーヴェイの隣に座った父は、「なあ、ハーヴェイ、明日は早く発って、ボストンから寝台飛行機に乗ろう。寝台飛行機、気に入るぞ。寝台列車みたいに、大きなベッドが付いてるんだ」と話しかける〔ニューヨーク在住なのに、300キロしか離れていないボストンから、なぜ寝台飛行機に乗るのだろう?〕。 「寝台飛行機」とは、1936年6月に就航を開始したDST(DOUGLAS SLEEPER TRANSPORT)〔14名分の寝台(長さ2m、幅91cm)〕の売り物で、今から見れば小さな機体に、2段ベッドが用意されていた(右の写真参照)。この豪華な申し出に対し、ハーヴェイの態度は曖昧だ。「あのね、父様…」。「何だ?」。「僕、思うんだけど、船でどこかに行けたら…」(1枚目の写真)。「分かった。冬だがヨットで行こう。だが、行き先はバミューダだぞ」。「ヨットじゃなくて、あのね… どうしよう…」。「飛行機で牧場に行って、ロデオを見よう。好きだったろ?」。「でも、そこじゃ 釣りはできないよね?」。「世界一のマス釣り場がある。自慢じゃないが、良ければ、毛針釣りを教えてやるぞ」。ここで、ダンが口を出す。「雑誌で、読んだことがあるけど、マヌエルは言ってた。『昆虫を食べる魚は、蛙と同じだって』」〔毛針と何の関係もない〕。「マヌエルって? 面白そうな人物だな」。船長は、「蒸気船から落ちたハーヴェイ君を助けた男ですよ」と説明する。「是非とも その人に会いたいですな、船長さん。どこにおられます?」。「死にました、チェーンさん」。この会話に耐えられなくなったハーヴェイが立ち上がって、出て行こうとする。「どこに行くんだ?」。「ちょっと外へ。すぐ戻るから」(2枚目の写真)。船長は、父親を居間へと誘う。ハーヴェイの父は、「船長さん、もしかして、ハーディー・ガーディーと安全カミソリは、マヌエルさんの物ですか?」と尋ねる。「ええ、そうです、チェーンさん」。「とても立派な人だったんでしょうな。ハーヴェイは、私が望んでいたように、立派な子になった」。「ええ、2人は 本当の相棒でした」。父は、自分と息子がそういう関係になれなかったことを悔やむが、船長は貴重なアドバイスをする。「あなたの針路がちょっとばかり間違っていて、代わりにマヌエルが操船していたのです。だが、追いつけないなんてことはありませんよ。あなたは、ハーヴェイ君の父親なんですから。男の子には、父親が必要です」(3枚目の写真)「ハーヴェイ君に大索を投げておやりなさい。いつか、ハーヴェイ君は大索をつかみ、あなたに心を開くでしょう。その時、あなたは、マヌエルのような力強い友達になってあげればいいのです」。父は、さっそく実行しようと、散歩を口実に息子に会いに行こうとするが、それを察した船長は、「散歩なら、教会に行かれてはどうです?」と勧める。

「寝台飛行機」とは、1936年6月に就航を開始したDST(DOUGLAS SLEEPER TRANSPORT)〔14名分の寝台(長さ2m、幅91cm)〕の売り物で、今から見れば小さな機体に、2段ベッドが用意されていた(右の写真参照)。この豪華な申し出に対し、ハーヴェイの態度は曖昧だ。「あのね、父様…」。「何だ?」。「僕、思うんだけど、船でどこかに行けたら…」(1枚目の写真)。「分かった。冬だがヨットで行こう。だが、行き先はバミューダだぞ」。「ヨットじゃなくて、あのね… どうしよう…」。「飛行機で牧場に行って、ロデオを見よう。好きだったろ?」。「でも、そこじゃ 釣りはできないよね?」。「世界一のマス釣り場がある。自慢じゃないが、良ければ、毛針釣りを教えてやるぞ」。ここで、ダンが口を出す。「雑誌で、読んだことがあるけど、マヌエルは言ってた。『昆虫を食べる魚は、蛙と同じだって』」〔毛針と何の関係もない〕。「マヌエルって? 面白そうな人物だな」。船長は、「蒸気船から落ちたハーヴェイ君を助けた男ですよ」と説明する。「是非とも その人に会いたいですな、船長さん。どこにおられます?」。「死にました、チェーンさん」。この会話に耐えられなくなったハーヴェイが立ち上がって、出て行こうとする。「どこに行くんだ?」。「ちょっと外へ。すぐ戻るから」(2枚目の写真)。船長は、父親を居間へと誘う。ハーヴェイの父は、「船長さん、もしかして、ハーディー・ガーディーと安全カミソリは、マヌエルさんの物ですか?」と尋ねる。「ええ、そうです、チェーンさん」。「とても立派な人だったんでしょうな。ハーヴェイは、私が望んでいたように、立派な子になった」。「ええ、2人は 本当の相棒でした」。父は、自分と息子がそういう関係になれなかったことを悔やむが、船長は貴重なアドバイスをする。「あなたの針路がちょっとばかり間違っていて、代わりにマヌエルが操船していたのです。だが、追いつけないなんてことはありませんよ。あなたは、ハーヴェイ君の父親なんですから。男の子には、父親が必要です」(3枚目の写真)「ハーヴェイ君に大索を投げておやりなさい。いつか、ハーヴェイ君は大索をつかみ、あなたに心を開くでしょう。その時、あなたは、マヌエルのような力強い友達になってあげればいいのです」。父は、さっそく実行しようと、散歩を口実に息子に会いに行こうとするが、それを察した船長は、「散歩なら、教会に行かれてはどうです?」と勧める。

教会に行ったハーヴェイは、神父の見ている前で、ロウソクに火を点け、「これは、マヌエルから、お父さんへ」、2本目のロウソクには、「これは、僕から、マヌエルへ」と言って火を点ける(1枚目の写真)。そして、神父に、「これで十分ですか? 僕、9ドルしか持ってません」と訊く。9ドル〔18000円〕は、ロウソク代としては非常に多額なので、神父は、「十分だとも」と 笑顔で答える。その時、父が教会に入って来る〔ハーヴェイは気付かない〕。作法を知らないハーヴェイは、神父に、「次は、どうすれば?」と尋ねる。「ここに跪いてお祈りすれば?」。「何を言ってもいいんですか?」。「何でも」。「神父様は、ここにおられます?」。「邪魔はしないよ」〔神父は出て行く〕。ハーヴェイは、祭壇の前に跪いて、神に語りかける。「神様、あなたは、大勢の世話をするのに掛かり切りだと思います。でも、いつかマヌエルが言ってたことが本当なら、マヌエルのお父さんのボートに僕の席も作って下さい。僕、マヌエルと一緒にいたいんです それだけが僕の望みです。だから お願いです」(2枚目の写真)。そう言うと、ハーヴェイはすぐに立ち上がり、足早に教会を出て行く(3枚目の写真、矢印、手前は父) 。

父は、すぐに後を追う。ハーヴェイが向かった先は、港に係留された “マヌエルが使っていたボート” だった。ボートに乗って泣き続けるハーヴェイを見た父は、ボートをたぐり寄せると、「ハーヴェイ」と声をかける(1枚目の写真、矢印はハーヴェイ)。ハーヴェイは、「僕、ただ、ちょっと風に当たりたくて」と、言い訳する。父は、「いいんだ。そのままで。マヌエルのことだろ」と泣いている理由に言及する。すると、ハーヴェイは、「お願い、一人にして」と言い出す。「ハーヴェイ、これまで あまり話し合わなかったな。だが、今から始めよう。何でも話し合うんだ」。「先に戻った方がいいよ。僕も、すぐ帰るから」 (2枚目の写真)。「いや、ここにいさせてくれ。助けてやれる。泣いても構わんから、父様の方においで」。父が、身を乗り出して、ハーヴェイに触ろうとすると、彼は、「お願い、ボートに入らないで。これは、マヌエルのボートだ。マヌエルと僕の」と拒絶する。そして、父が何と言おうと、「お願い一人にして」の一点張り。

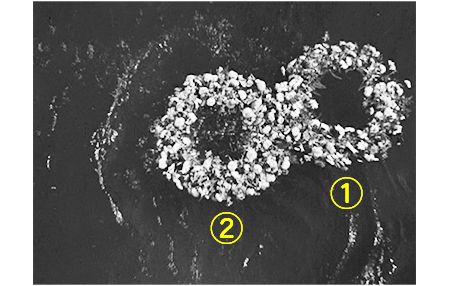

それから何日が経過したかは分からない。ある日、グロスターの港に、漁師とその家族が集まり、今回の漁で命を落とした漁師の追悼の会が催される(1枚目の写真)。まず、全員で「讃美歌21」 449番、「千歳の岩よ」の冒頭の歌詞が歌われる。「♪千歳の岩よ、わが身を囲め、裂かれし脇の、血潮と水に、罪も穢れも、洗い清めよ」。そして、神父が、「この港から船出(ふなで)し、帰らぬ人となった者たちに、哀悼の意を込めて、花を手向けましょう」と言う。死亡した漁師の名が順に読み上げられ、残された家族や関係者が花を海に投げる。マヌエルは7番目に呼ばれる。船長が花を投げ、次いで、立派な花輪をハーヴェイが投げる。すると、父が忽然と現れ、ハーヴェイと同じ花輪を、ハーヴェイの花輪と並ぶように投げる(2枚目の写真、①がハーヴェイ、②が父の花輪)。父とハーヴェイは、お互いに見合う(3枚目の写真)。そして、花輪のように、お互いの手を重ねる。

映画のラストは、あっけないほど短い。港での別れのシーンの後、いきなり、台車に乗せられたマヌエルのボートが道路を走っているのが映る(1枚目の写真)。カメラは、徐々に前に移動し、台車を牽いている乗用車を映す。中では、父に向かって、ハーヴェイが身振り手振りを交えて何事かを話している(2枚目の写真)。この間、僅か15秒。2時間近い長編映画のエンディングとしては、不満が残る。あれほどまでマヌエルに心酔していたハーヴェイは、どうやって立ち直ったのだろう? 昔の映画なので、「THE END」とともに、映画は終わってしまう。